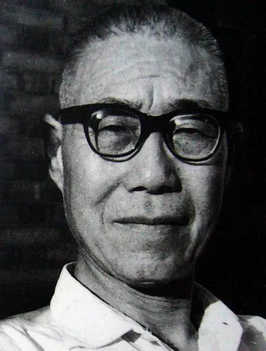

Pan Tianshou

Pan Tianshou (March 14, 1897- September 5, 1971), also known as Dayi, self proclaimed as Ashou [1] and Shouzhe, was from Ninghai, Zhejiang. Modern painter and educator. [2]

In 1915, he was admitted to Zhejiang Provincial First Normal School and taught under Jing Hengyi, Li Shutong, and others. Wu Changshuo, a beginner in freehand painting of flowers and birds, later became a disciple of Shi Tao and Ba Da. He has served as Vice Chairman of the China Artists Association and Dean of Zhejiang Academy of Fine Arts. He is a deputy to the First, Second and Third National People's Congress and a member of the China Federation of Literary and Art Circles. In 1958, he was appointed as an honorary academician of the Soviet Academy of Arts and Sciences. He has written works such as "History of Chinese Painting" and "Essays on Listening to Tiange Painting". [13] He passed away on September 5th, 1971.

Born in Guanzhuang Village, Ninghai County, Zhejiang Province in 1897.

In 1903, his birth mother passed away due to illness. That summer, I enrolled in a private school in the village to study. Outside of daily classes, I enjoy writing and am enthusiastic about copying illustrations from novels such as "Romance of the Three Kingdoms" and "Water Margin".

1915年至1920年,于浙江省立第一师范学校读书。

1920年春,参加浙一师进步学潮。夏,毕业,回宁海下正学高小教书。工作之余刻苦自习绘画、书法、诗词、篆刻。为赵平福(柔石)作《疏林寒鸦》《晚山疏钟》。

1923年春,任教于上海民国女子工校。夏,兼任上海美专中国画系国画习作课和理论课教师。结识吴昌硕、王一亭、黄宾虹、吴茀之、朱屺瞻,画风向吴昌硕接近,由原先的恣肆挥洒向深邃蕴藉发展。作《秋华湿露》等。改"天授"为"天寿"。

编写画史

1924年,任上海美专教授,着手编著《中国绘画史》。

1926年7月,所编《中国绘画史》。由商务印书馆出版。

1928年初春,应邀担任杭州国立艺术院中国画主任教授,兼书画研究会指导教师。自此一直定居杭州。同时兼任上海美专、新华艺专等校授课教师。

1932年,并出版二集《白社画集》,参加"新华艺专教授近作展览"。

1933年,作品参加徐悲鸿在法国巴黎主持的"中国近代绘画展览"。10月17日到22日,"白社"第二届画展在中央大学礼堂举行。修改《中国绘画史》,编写《中国书法史》初稿。

1936年,所编《中国绘画史》经修改后再版,列入"大学丛书"。8月,"白社"第四届画展在苏州公园图书馆举办。作《梦游黄山》。

1937年4月1日,潘天寿作品《墨猫》《行书立轴》在南京美术陈列馆举办的"第二届全国美术展览会"展出。《江洲夜泊图》在"中国画会第六届展览会"展出。

1943年,编写《中国画院考》。整理历年诗作,编为《听天阁诗存》付梓。作《秋酣》《行书画论手卷》。

任教生涯

1944年至1947年,任国立艺术专科学校校长,

1949年后,历任中国美术家协会副主席、浙江省文联副主席、美协浙江分会主席、中央美术学院华东分院副院长、浙江美术学院院长,为第一、二、三届全国人大代表,中国文联委员。

1950年,任中央美术学院华东分院"民族美术研究室"主任,与吴茀之竺一起大量收购、鉴定民间藏画,分类造册,装裱修整,充实院系收藏,为教学提供了充分的直观教材。作人物画《踊跃争缴农业税》《文艺工作者访问贫雇农》《种瓜度春荒》。

1955年,作《对于文艺思想的体会》的发言,明确提出了自己对于发展民族艺术的主张。作《灵岩涧一角》《梅雨初晴》。

1957年,在《美术》1957年第1期上发表《回忆吴昌硕先生》一文。在《美术研究》1957年第1期上发表《吴道子的生平概况》,第4期上发表《谁说"中国画必然淘汰"》。作《记写雁荡山花》《莹莹山水》。

Late life period

1959年4月1日在《文汇报》上发表《要有更美的画》。撰写《花鸟画简史》初稿。应邀以《鹫鹰》《小篷船》《江天新霁》等作品参加苏联举办的《我们同时代人》展览。

1961年4月,在北京"全国高等院校文科教材会议"上,提出中国画系人物、山水、花鸟三科分科教学的建议,写《中国画系人物、山水、花鸟三科应该分科学习的意见》。

1962年4月,在《东海》杂志1962年10月号上发表《谈黄宾虹山水画的成就》。为缅甸驻华大使馆作《雨霁》。

1963年元旦,"潘天寿画展"由上海美协、中国画院主办,在上海美术馆展出。在潘天寿主持下,学生马进良(敬良)等协助,美院正式成立书法篆刻科。

1965年春,随学校师生到上虞县参加农村社教运动。

1966年6月初,"文化大革命"爆发,被关进牛棚监禁达三年之久。

1969年初,被押往家乡宁海县等地游斗,回杭州途中在一张香烟壳纸背面写下最后首诗:“莫此笼絷狭,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉冤。”4月,重病中被押往工厂劳动。由于心力衰竭引起昏迷,送医院抢救,此后即卧床不起。

1970年8月,因得不到及时、认真的治疗,出现严重血尿。

1971年9月5日天明前,潘天寿逝世。 [3]

中文

中文  en

en  ru

ru  fra

fra  de

de  ara

ara  pt

pt  jp

jp  spa

spa  it

it  kor

kor